¿Cómo es el mundo que nos plantea Blade Runner, la película de Ridley Scott que está a punto de llegar a la fecha que anunciaba un apocalíptico 2019? Estrenada en 1982, basada en una novela publicada en 1967 (¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip Dik), Blade Runner nos muestra una ciudad, mejor, un planeta en donde ahora existe solo una gran ciudad. Una gran ciudad de lluvias interminables (¿lluvia ácida?) en donde pululan hombres de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los orígenes.

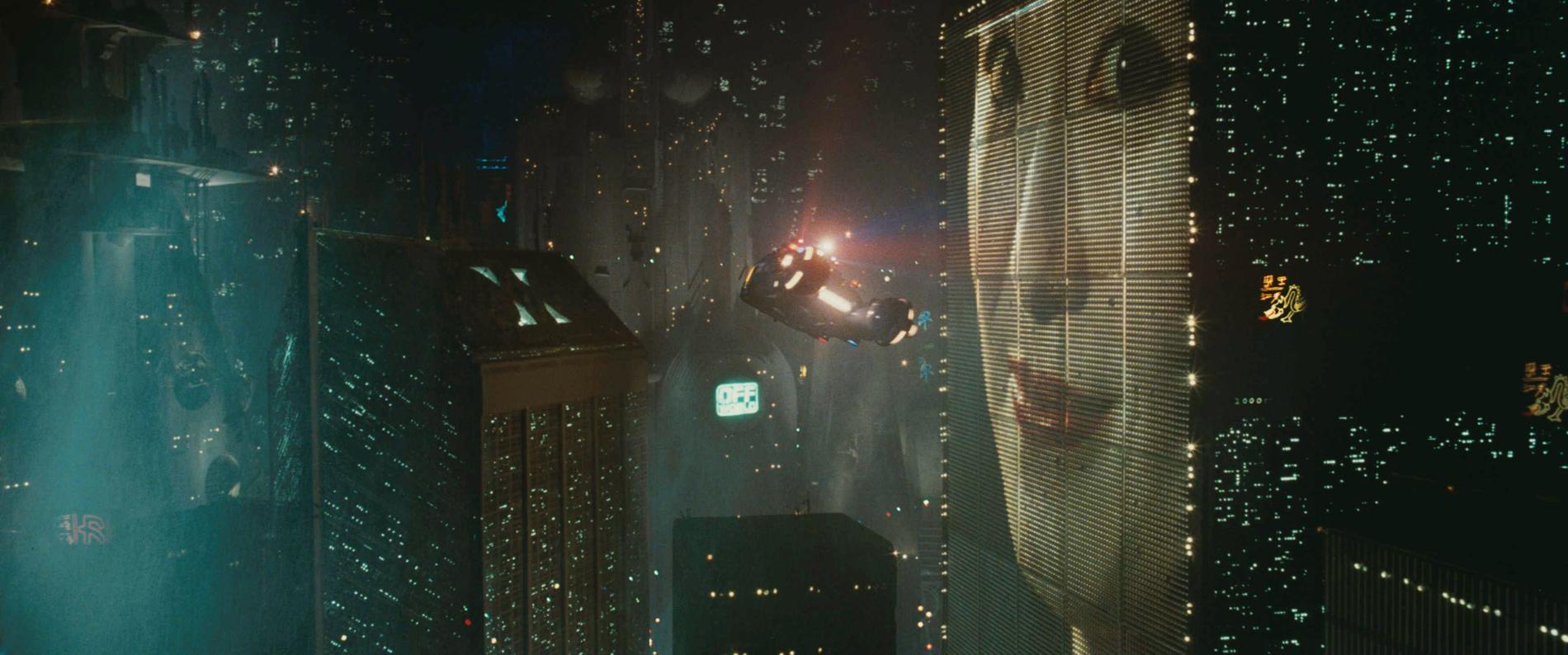

La primera imagen que percibimos de esa gran ciudad es que en ella reina la noche perenne. La oscuridad de la película, en este mundo donde nunca amanece, solo es interrumpida por las emanaciones gaseosas de chimeneas, turbinas y reactores que queman gas carbónico y que, al parecer han causado el efecto invernadero.

En este mundo imperan las grandes corporaciones, identificadas por la existencia en medio de la oscuridad de piramidales construcciones en donde “oscuros” funcionarios llevan a cabo sus inagotables tareas de ejercer un control policíaco sobre la sociedad. Edificios monstruosamente corpulentos como pirámides, erigen una oscura líneas de rascacielos detrás de una maraña de chimeneas industriales y de sórdidos edificios.

En esta sociedad se han cumplido todas las utopias humanas: habitantes de todos los confines del mundo, han venido a cumplir el sueño americano de habitar en Los Angeles, cosmópolis donde cohabitan todas las razas: chinos, japoneses, latinos, arios. El problema es que la utopía no es ahora vivir en esta ciudad contaminada y violenta sino en uno de esos paraísos artificiales que la humanidad en el espacio exterior: A new life in the outer world!, como rezan los avisos que ofrecen un mundo limpio, claro y con otro orden de horizontes, para quienes puedan pagar el viaje a estos paraísos artificiales.

La ciudad del futuro luce la peor de sus caras: es una ciudad totalmente deshumanizada, rendida a los afanes del negocio. Cada esquina, cada calle, cada plaza está dominada por gigantescas pantallas de televisión, que arrojan la promesa de un mundo feliz auspiciado por los juguetes electrónicos. Un mundo de neón, que no conoce pausa; de avisos, de pitos, de alarmas, de naves tripuladas por sistemas automatizados que se desplazan -ya no por el suelo- sino por autopistas aéreas.

Así como en Metrópolis, de Fritz Lang (1927), hay un mundo en la superficie y hay otro en el mundo, en Los Angeles (2019) de Ridley Scott, hay otra ciudad a ras de tierra, un mundo de merodeadores, de presas y cazadores, de zonas llenas de intersticios. Es en estos espacios opacos -callejones, arcadas, bares, clubes nocturnos- en donde se mimetizan en calidad de humanos un grupo de seres artificiales, el máximo logro de la más alta tecnología.

Y sin embargo el tema de Blade Runner sigue siendo todavía una pregunta de fondo sobre lo estrictamente humano, sobre los elementos esenciales que a pesar del ingenio tecnológico no puede ser superado por la máquina. A no ser que el hombre juegue el rol de un demiurgo, capaz de crear réplicas portadoras de recuerdos, de sueños, de emociones; seres artificiales capaces de lanzar un largo lamento por lo efímero de la existencia.